Die Geschichte der deutschen Schwulenbewegung seit 1960 ist eine Geschichte von Mut, Widerstand, Rebellion – und letztlich von Veränderung. Von der Unsichtbarkeit und Kriminalisierung in den 1960er Jahren bis zur heutigen Sichtbarkeit und rechtlichen Gleichstellung war es ein langer Weg. Doch dieser Weg war alles andere als gerade. Er war geprägt von gesellschaftlichem Wandel, politischen Kämpfen und kulturellen Aufbrüchen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die zentralen Etappen und Errungenschaften der Schwulenbewegung in Deutschland seit den 1960ern.

Die 1960er: Leben im Schatten von §175

Bis weit in die 1960er Jahre war Homosexualität in der Bundesrepublik Deutschland kriminalisiert. Der berüchtigte §175 des Strafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, war eine große Hürde für ein selbstbestimmtes schwules Leben. Zwar wurde die Gesetzgebung unter Adenauer im Vergleich zur NS-Zeit leicht abgemildert, aber viele Männer lebten weiterhin in Angst vor Verfolgung, gesellschaftlicher Ächtung und Arbeitsplatzverlust.

Trotz dieser widrigen Umstände entstanden erste schwule Subkulturen, vor allem in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Köln – meist im Verborgenen. Vereine wie der „Bund für Menschenrecht“ versuchten zaghaft, schwule Männer zu organisieren, blieben aber marginalisiert. Die sogenannte "Halbwelt" der Schwulenbars, Klappen und Privatpartys war oft der einzige Zufluchtsort.

Die 1970er: Aufbruch und Protest

Ein Wendepunkt kam mit dem gesellschaftlichen Aufbruch der 68er-Bewegung. Die Forderungen nach sexueller Befreiung, Individualität und politischer Mitbestimmung gaben auch homosexuellen Menschen neuen Mut. 1969 wurde §175 reformiert: Einvernehmliche homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen wurden legalisiert, allerdings blieb ein Altersunterschied von 21 Jahren als Sondergrenze bestehen – eine klare Diskriminierung.

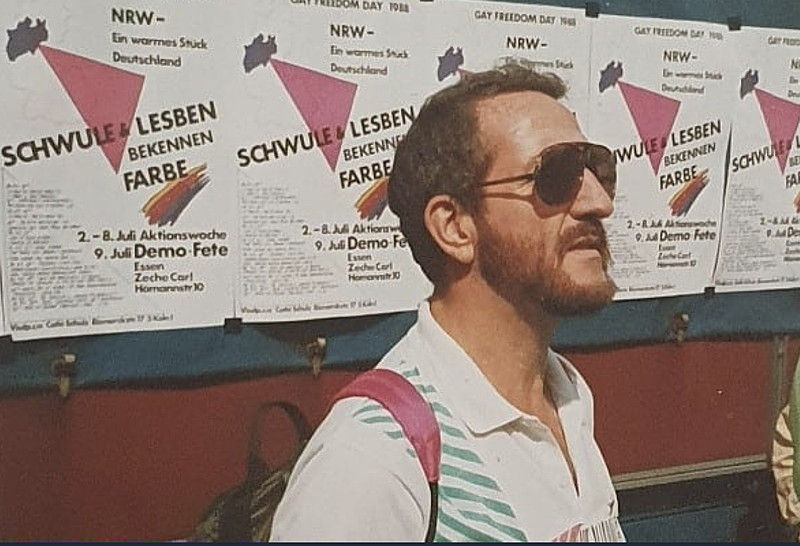

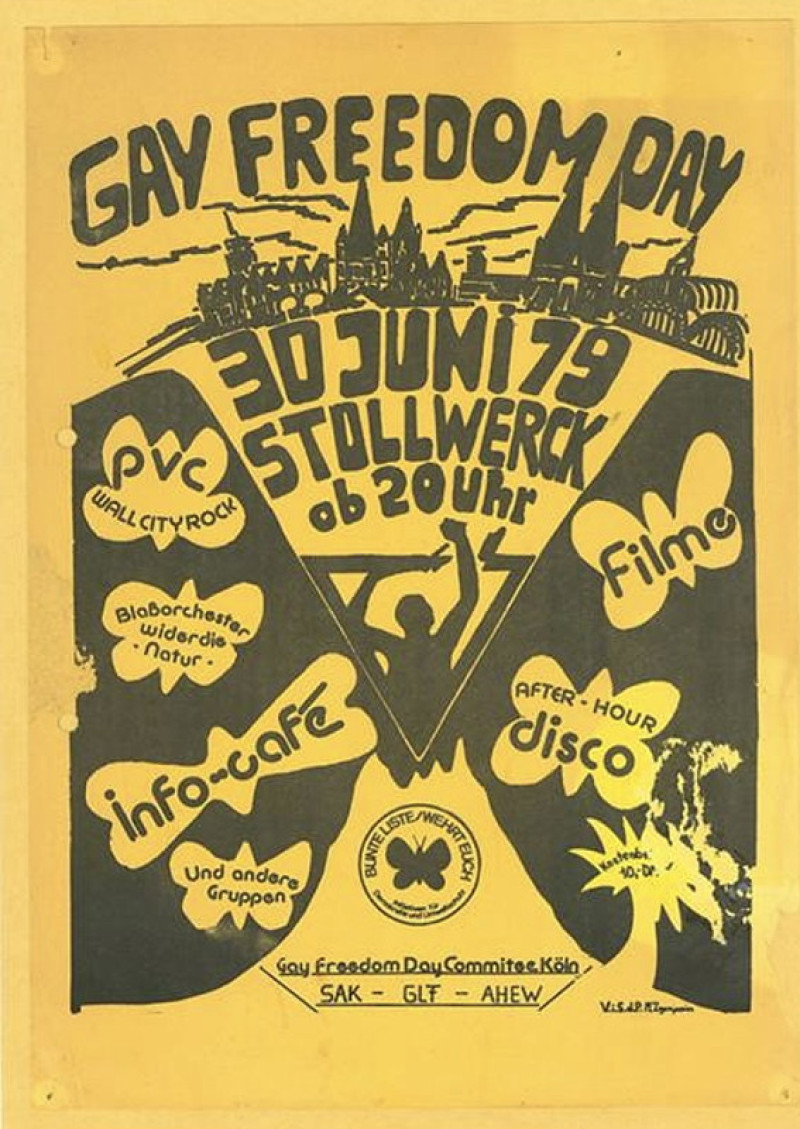

1971 gründete sich in Berlin die erste autonome Schwulengruppe: die „Homosexuelle Aktion Westberlin“ (HAW). Sie war radikal, laut und sichtbar. Ihr Ziel: Homosexualität aus der Tabuzone holen und Selbstbewusstsein stärken. In den Jahren danach entstanden in vielen Städten ähnliche Gruppen, oft im Umfeld von Universitäten und linken Bewegungen. Die Schwulenbewegung organisierte Demonstrationen, veranstaltete „Kiss-Ins“ und protestierte gegen gesellschaftliche Diskriminierung und staatliche Repression.

Die 1980er: Die Aids-Krise und neue Solidarität

Die 1980er Jahre wurden überschattet von der Aids-Krise. Die Immunschwächekrankheit traf vor allem schwule Männer und führte zu einer neuen Welle der Stigmatisierung. Medien sprachen von der „Schwulenseuche“, und Politiker forderten Maßnahmen wie Meldepflichten oder Zwangstests. In dieser Zeit zeigte sich jedoch auch die Stärke der Schwulenbewegung: Innerhalb kurzer Zeit wurden Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und Aufklärungskampagnen organisiert – oft schneller und effektiver als staatliche Maßnahmen.

Zugleich gewann die Bewegung an Professionalität: Die „Schwulenberatungen“, das Magazin Du & Ich, die Gründung des LSVD (Lesben- und Schwulenverband Deutschland, 1990), und politische Lobbyarbeit wurden wichtiger. Auch kulturell wurde die schwule Identität sichtbarer – etwa durch Filme, Theaterstücke oder prominente Outings.

Die 1990er und 2000er: Gleichstellung als Ziel

Nach dem Mauerfall 1989 verschmolzen die west- und ostdeutsche Schwulenbewegung. In der DDR war Homosexualität seit 1968 offiziell legal, aber gesellschaftlich blieb sie marginalisiert. In den 1990ern wurden rechtliche Gleichstellung und Anerkennung zu den wichtigsten Forderungen. 1994 wurde §175 endgültig abgeschafft – ein historischer Moment.

Sichtbarkeit auf dem Bildschirm: Fernsehen als Motor der Normalisierung

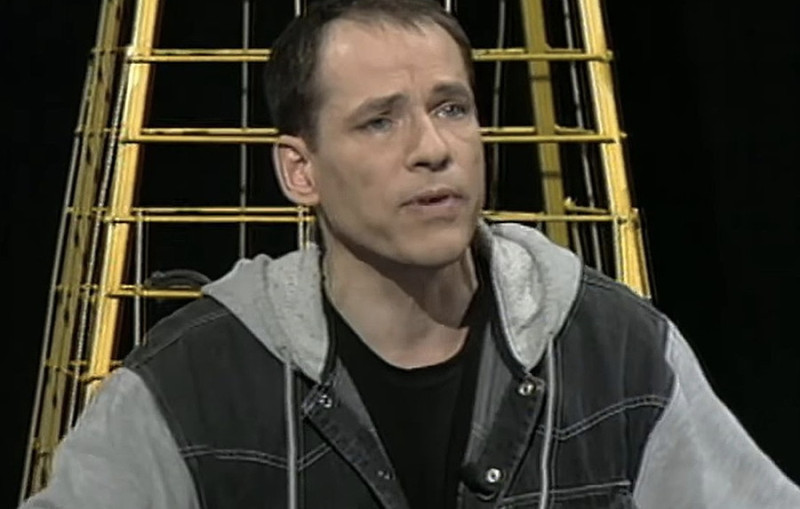

Ein oft unterschätzter, aber enorm wirkungsvoller Faktor für die gesellschaftliche Akzeptanz schwuler Männer war das Fernsehen. Ab den 1990er Jahren begann sich auch auf dem Bildschirm etwas zu bewegen. Die ARD-Serie „Lindenstraße“ schrieb Geschichte, als sie 1987 den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss zwischen zwei Männern im deutschen Fernsehen zeigte – damals ein Tabubruch, der landesweit für Aufsehen sorgte. In den folgenden Jahren wurde die schwule Figur Carsten Flöter zu einer der bekanntesten Fernsehfiguren Deutschlands.

Auch andere Formate zogen nach: Serien wie Kommissar Rex, Tatort oder Der Fahnder integrierten schwule Nebenfiguren. Später kamen Formate wie Berlin, Berlin, Alles was zählt oder Verbotene Liebe hinzu, die homosexuelle Charaktere nicht nur als Randfiguren, sondern mit echten Beziehungs- und Lebensgeschichten zeigten.

Zwangsouting für die Bewegung

Im Dezember 1991 sorgte der Regisseur und Aktivist Rosa von Praunheim mit einem TV-Auftritt in der Sendung „Explosiv – Der heiße Stuhl“ für Aufsehen, als er überraschend die beiden prominenten Entertainer Alfred Biolek und Hape Kerkeling als homosexuell outete – ohne deren vorherige Zustimmung. Dieses öffentliche Zwangsouting löste eine heftige Debatte über Privatsphäre, Selbstbestimmung und Verantwortung innerhalb der schwulen Emanzipationsbewegung aus. Während viele das Vorgehen als übergriffig und verletzend empfanden, verteidigte von Praunheim seine Entscheidung mit den Worten: „Ich habe damals etwas getan, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber es war nötig, um die Debatte in Gang zu bringen.“ (zitiert nach: DER SPIEGEL, Nr. 50/2001)

Tatsächlich markierte der Vorfall einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung von Homosexualität in Deutschland, da er eine breitere Diskussion über queere Sichtbarkeit in den Medien und die Rolle prominenter Persönlichkeiten in der Community auslöste.

Diese mediale Sichtbarkeit war von unschätzbarem Wert. Sie schuf Identifikationsangebote – nicht nur für schwule Jugendliche, sondern auch für deren Familien, Kolleginnen und Lehrerinnen. Durch vertraute TV-Gesichter wurde Homosexualität „normaler“, greifbarer, alltäglicher. Der Fernseher wurde – ungewollt oder bewusst – zum Verbündeten der Bewegung: ein Bildungsinstrument im Wohnzimmer.

Auch die Talkshows der 90er, so schrill sie manchmal waren, trugen zur Sichtbarkeit bei. Formate wie Arabella, Vera am Mittag oder Britt luden offen schwule Gäste ein, die über ihr Leben sprachen – mal klischeehaft, mal berührend ehrlich.

Prominente Coming-outs wie das von Hape Kerkeling oder später Guido Westerwelle wirkten ebenfalls bewusstseinsverändernd. Die Kombination aus Alltag, Prominenz und Medienpräsenz half, Vorurteile abzubauen und eine neue Selbstverständlichkeit zu etablieren: Schwule Männer sind Teil dieser Gesellschaft – überall.

Ein weiterer Meilenstein: 2001 führte die rot-grüne Bundesregierung das Lebenspartnerschaftsgesetz ein. Schwule Paare konnten sich nun rechtlich binden – auch wenn sie nicht dieselben Rechte wie heterosexuelle Ehepaare erhielten. Trotzdem war es ein wichtiger symbolischer Schritt auf dem Weg zur Ehe für alle.

Die Zeit war auch geprägt von zunehmender Sichtbarkeit: CSDs (Christopher Street Day) wurden zu Massenereignissen, öffentliches Coming-out prominenter Personen (z. B. Hape Kerkeling, Guido Westerwelle) veränderten das gesellschaftliche Klima nachhaltig.

Seit 2010: Ehe für alle und darüber hinaus

Im Jahr 2017 beschloss der Bundestag mit großer Mehrheit die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Seitdem können schwule (und lesbische) Paare heiraten und Kinder adoptieren. Damit wurde ein zentrales Ziel der Schwulenbewegung erreicht.

Doch der Kampf ist noch nicht vorbei: Hassverbrechen gegen queere Menschen nehmen zu, insbesondere im Internet, aber auch auf der Straße. Auch im ländlichen Raum erleben viele queere Menschen weiterhin Diskriminierung. Gleichzeitig zeigt sich eine neue Generation queerer Aktivist*innen, die sich intersektional, inklusiv und vielfältiger versteht als frühere Bewegungen. Themen wie Transrechte, Queerness in der Migrationsgesellschaft oder nicht-binäre Identitäten rücken stärker in den Fokus – auch innerhalb der schwulen Community.

Fazit: Vom Rand zur Mitte – und weiter

Die deutsche Schwulenbewegung hat in den letzten sechs Jahrzehnten enorme gesellschaftliche und rechtliche Fortschritte erzielt. Von der Kriminalisierung über den politischen Aufbruch bis hin zur rechtlichen Gleichstellung war der Weg lang – aber erfolgreich. Heute ist Schwulsein kein Tabu mehr. Doch Sichtbarkeit ist nicht gleich Sicherheit, und Akzeptanz muss immer wieder verteidigt werden.

Die Bewegung hat gezeigt: Veränderung ist möglich – wenn man laut, solidarisch und unbeirrbar bleibt.